来源:中国电建西北院

发布时间:2025年08月20日

点击数: 1137

一张泛黄的纸页上记录着一段尘封的记忆。1958年10月,国家水利电力部西北勘测设计院提出的《可可托海水电站初步设计说明书》,揭开了“功勋水电站”建设初期的神秘面纱。从图纸上的勾画到巍然屹立的工程奇迹,可可托海水电站承载着一代人的青春与梦想,也见证了中国水电事业的崛起与辉煌。

▲ 可可托海水电站初步设计说明书-1958年

电站设计工作自1958年起由西北院承担,其主体结构位于地下136米处,包含机房与车间等设施的总深度约200米。作为当时我国唯一的最大最深的地下水电站,其装机容量1.9万千瓦,为矿区及当地发展作出了重大贡献。

人工开凿的奇迹:136米

可可托海水电站位于新疆富蕴县额尔齐斯河上游,地处阿尔泰山脉腹地。上世纪50年代,因国防安全和保密需求,水电站主厂房被设计在地下136米深处,整体结构延伸至地下200米,成为当时亚洲最深的地下水电工程。与依托天然地下河建设的地下水电站不同,可可托海水电站完全由人工在大山腹中开凿而成,其难度堪称世界级挑战。

▲ 水电站藏于136米的地下

设计文件中记载“由于地形地质条件的限制,施工条件和对外交通条件的困难,和该地区地震烈度较高等原因,应认为在本厂址建地面式厂方或半地下式厂方是极其不利的,设计中仅考虑地下厂房的方案。”勘察设计人员面临着前所未有的挑战。

01地质条件复杂

大山内部地质结构复杂,岩层破碎,地下水丰富,塌方和涌水频发,日均渗水量高达800立方米。

02空间布局极限

需在狭小空间内布置4台水轮发电机组(单机容量1.25万千瓦)、输水隧洞及控制设备,且需确保结构抗震稳定性。

03设备运输困难

大型机组部件需通过仅容一人通行的临时竖井吊装,全程依赖人力与简易机械。

在那个缺乏现代化机械的年代,建设者用钢钎、铁锤和炸药,以“愚公移山”的精神一寸寸推进。据《新疆水电建设志》记载,1959年主厂房开挖时,日均掘进速度仅0.5米,但凭借“三班倒”的轮班制,最终打通了总长2.3公里的地下洞室群。这一壮举被苏联专家称为“不可思议的东方奇迹”。

风雪中的坚守:20年

水电站的建设,并非一帆风顺,而是一部充满艰辛与挑战的奋斗史诗。从1955年7月国家电力部水利发电建设总局派出勘察组到可可托海进行踏勘开始,期间经历了三年自然灾害、中苏关系破裂等重重冲击,多次停工、复工,终于在1967年2月5日实现第一台机组投入运行,1976年水电站全面建成投产,这座“地下长城”的建设历程长达20年之久。其建设周期之长、波折之多,在中国水电史上堪称罕见。

1955年,第一批建设者怀揣着梦想,踏上了这片荒无人烟的戈壁。他们首先面对的就是恶劣的自然环境和极其落后的技术条件。这里冬季严寒漫长,长达7个月;1960年实测气温低至-51.5℃,成为我国有气象记录以来的极端低温之一;空气稀薄,氧气含量仅为平原地区的60%。

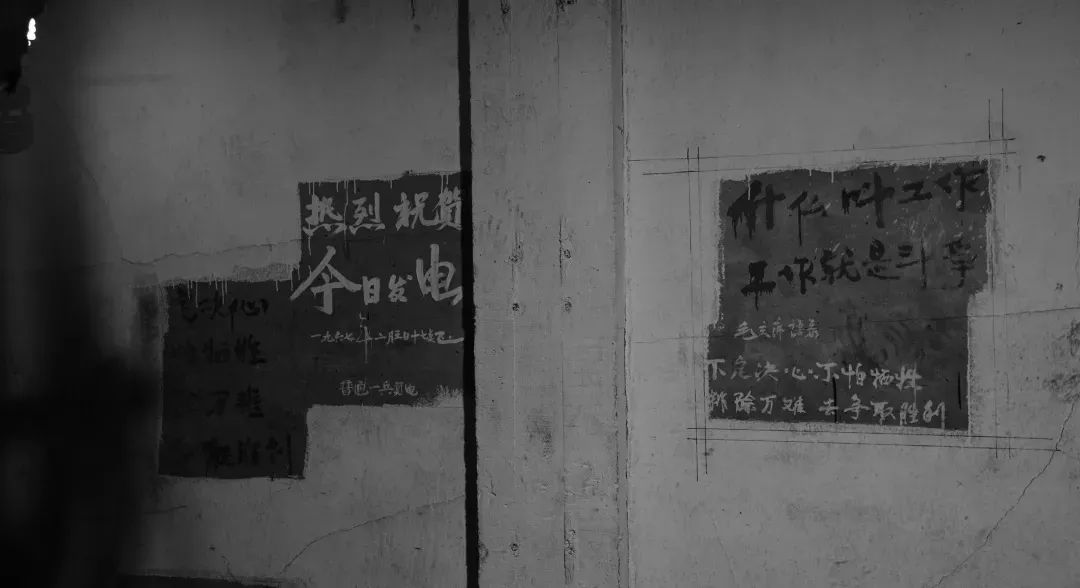

▲ 1967年,建设者留在墙壁上的手迹

1959年9月,公司工作组赶赴可可托海项目现场。彼时,职工宗家源的妻子身怀六甲,健康状况也堪忧,但心系工程的他,毅然决然地选择了随队出征。临行之际,他以慷慨的诗句铭志:“赳赳雄师出塞关,英豪目下无艰难,现场设计为方向,不亮明珠誓不还!”这份掷地有声的誓言,成为他投身荒漠的号角。光阴流转,直至1967年,可可托海地下水电站发电,当宗家源风尘仆仆踏上兰州故土时,迎接他的,是门前一个蹒跚学步、奔跑雀跃的小小身影——他那未曾谋面的女儿,已能欢笑着扑向父亲的怀抱。八载别离,青丝染霜;一声“爸爸”,刹那抚平了所有岁月风尘与无言付出。

技术突围的征程同样壮烈。1960年苏联政府单方面通知中国,决定撤回全部在华专家,停止对华援助。原计划采用苏联提供的涡轮机技术,但1960年后相关图纸和关键部件供应中断,地下厂房的设计也因苏联专家的撤离一度陷入困境。这一封锁迫使中国转向自主技术攻关,自主设计机电设备与关键部件、解决了高寒地区混凝土浇筑的技术难题,最终克服困难完成项目。因此,可可托海水电站的建成被视为中国在极端困难条件下自主完成大型基建的典型案例,反映了当时“自力更生、艰苦奋斗”的时代精神。

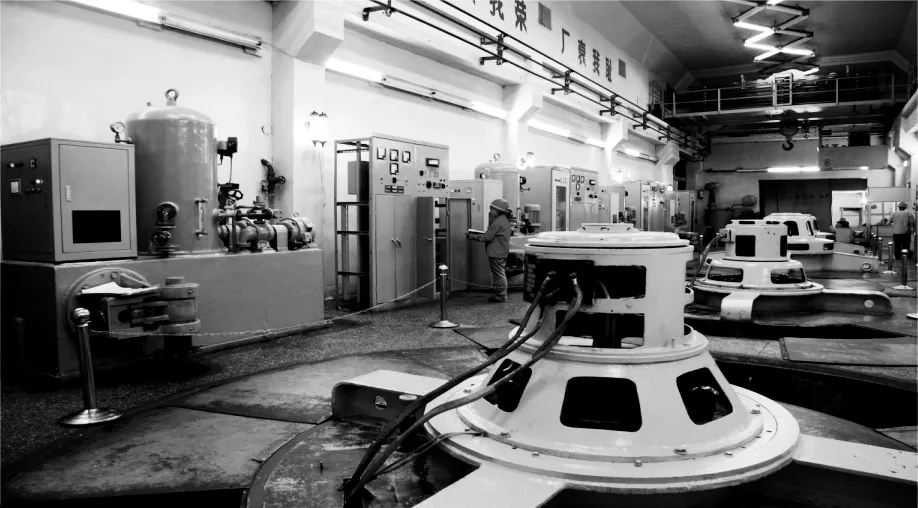

▲ 水电站内部

边疆的发展血脉:49年

自1976年全面投运至今,可可托海水电站已连续服役49年,其贡献已超越传统能源供给范畴,在国防安全、生态治理与技术创新领域铸就多重价值。

▲可可托海水电站库区一角

可可托海水电站建设之初,作为新疆稀有金属工业基地的专属电源,直接保障了可可托海“三号矿脉”开采作业、助力“两弹一星”工程,为国家的经济和科技发展做出了不可磨灭的贡献。通过额尔齐斯河梯级开发,可可托海水电站不仅实现了水资源的优化配置,还显著改善了下游地区的灌溉和防洪能力。为周边地区的生态环境平衡提供了有力保障,促进了区域生态的可持续发展。作为我国首座全地下式水电站,培养出了中国首批地下工程专家。

▲ 阿依果孜矿洞

可可托海水电站是新中国工业精神的具象化符号。它不仅是地下136米的钢筋水泥,更是一代人在极端环境下用血肉之躯铸就的信仰丰碑。正如2019年央视纪录片《代号221》所述:“这里的每一块岩石,都刻着自力更生的密码;每一度电,都流淌着强国之梦的温度。”

▲ 如诗如画的可可托海小镇,成为集红色教育、科普研学、生态旅游于一体的综合性旅游胜地

里 程 碑 时 刻

1955年7月

国家电力部水利发电建设总局派出勘察组到可可托海对上、下游河道和峡谷水利地址进行踏勘。

1958年

电站的设计任务连同设总黄德祖一起移交给西北院。5月,新疆兵团工建一师五团进入工地开始进行道路和水工工程施工。

1963年5月

勘测设计工作全部由西北院承担。

1963年9月

成立可可托海地质勘探队(原西北院102队)负责进行地质勘探工作。

1967年2月

首台机组发电,点亮了阿勒泰地区的第一盏电灯。

1975年6月

第四台机组投入运行。

1988年

完成水电站改造工程,将坝顶高程加高至1171.15米,使水库最高储水水位由1168米提高到1170米。

2010年

可可托海扩机工程开工。

2015年12月

可可托海扩机工程完工,3台机组投产发电。

2018年

完成技术改造,结束自备电站历史,并入国家电网。

特别声明:水电学会转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。